作者介紹:

史帝芬.維特(Stephen Witt)

曾以《誰把音樂變免費》(How Music Got Free)入圍洛杉磯時報書獎、安東尼盧卡斯圖書獎,及金融時報與麥肯錫年度商業圖書獎。文章散見於《紐約客》雜誌、《金融時報》、《紐約》雜誌(、《華爾街日報》、《滾石》雜誌《GQ》等。現居於加州洛杉磯。

譯者介紹:

廖月娟

美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎。譯作包括:《賈伯斯傳》、《你要如何衡量你的人生?》、《旁觀者》、《謝謝你遲到了》等。

林俊宏

臺灣師範大學翻譯研究所博士。譯有《人類大歷史》、《人類大命運》、《21世紀的21堂課》、《人類文明》、《大數據》、《大數據資本主義》、《如何讓人改變想法》等書。

(資料來源:改寫自作者網站與博客來網路書店)

短文寫作

|

1973年,十歲的黃仁勳和哥哥被送到美國華盛頓州的親戚家。親戚幫兩兄弟選擇肯塔基州的歐奈達浸信會中學,誤以為這是一所不錯的大學預科,其實歐奈達浸信會中學是少年感化學校,位於偏遠的小鎮,當地居民只有300人。 兩兄弟一踏入校園,就發現地上到處是煙蒂。「每個學生都抽煙,我想我是唯一沒有隨身攜帶折疊小刀的男生,」黃仁勳說。校方安排十歲大的黃仁勳跟一個十七歲的高中生同住;在他們共處的第一個晚上,室友掀起衣服,露出最近打架被刺傷的多處疤痕。「他是個文盲」,黃仁勳說:「因此我教他識字,他教我臥推。我也養成每晚睡前做一百個伏地挺身的習慣,直到今天。」 黃仁勳年紀太小,只好先跳級去讀歐奈達小學六年級,第一天上學,校長摟著他,向全班介紹這個來自地球另一邊,但非常聰明的新同學,黃仁勳隨即遭到霸凌。他的同班同學貝斯說:「身為全校唯一的亞裔,他是最好的目標。」在黃仁勳入學前,貝斯一直是被欺負的對象。貝斯和黃仁勳一樣瘦小,也跟他一樣是好學生。同學表揚這些特質的方式就是把他反鎖在學校的置物櫃,有時候一關就好幾個小時。黃仁勳來到這裡之後,不只成為霸凌的新目標,而由於很多同學的家人打過越戰,對他的霸凌,還參雜著種族歧視的意味。 在教室外,那些惡霸同學一有機會就捉弄他,他們在走廊推擠他,在操場上追趕他,那座吊橋就是他們最喜歡的施暴地點。黃仁勳走回住處,總得一個人過橋,就算在大白天無風無雨,他也必須步步為營,以免失足墜落。有時黃仁勳走到吊橋中央,霸凌者會從兩岸的藏身處冒出來,抓著繩索,用力搖晃,要讓他摔到河裡。「不知怎麼回事,他好像沒有受到影響」。貝斯說:「其實他看起來似乎樂在其中。」 貝斯和黃仁勳很快就成為好朋友,儘管有語言障礙,黃仁勳依然學業成績優異,甚至超越貝斯,名列前茅。他是個很有才華的孩子,字跡優美,雖然只會寫大寫字母。他還教貝斯打架。當地孩子對中國文化的認識都來自李小龍的電影,黃仁勳會先虛張聲勢告訴同學,他是武林高手,到了操場這個謊言很快就被戳穿。然而,他用決心來彌補技巧的不足,有人向他挑釁,他總是會反擊,有時甚至能把比他高大的同學摔倒在地,至少在貝斯記憶中,黃仁勳總為從未被壓倒在地。(「我記得不是這樣,」黃仁勳笑著說。)無論如何,黃仁勳鼓勵貝斯反擊,過了一段時間之後,霸凌事件就減少了。 後來,貝斯成為一所護理之家的院長,而黃仁勳則躋身世界級富豪。2019年黃仁勳回到歐奈達中學捐贈一棟大樓給母校,這兩個童年好友才終於重逢,貝斯說:「他一直記得我。」 換作是別人,在肯塔基這樣被折磨兩年,恐怕已飽受創傷,試想黃仁勳小小年紀就被送到將近1萬3000公里外的異鄉他國,還不太會說當地語言。他被欺凌、被排擠、被安排跟一個逞兇鬥狠的少年同房,還要負責刷馬桶。究竟是什麼樣的能耐,讓他在這種惡劣環境中成長茁壯?「那時候沒有輔導人員」,黃仁勳說:「沒人會聽你訴苦,你只能堅強起來,繼續前進。」 也許時間衝擊到他對歐奈達中學的記憶,他在2019年捐贈大樓給學校時,還興高采烈提到當年每天上學都得走過的那座吊橋(多年前已拆除),但沒有說到有人在橋的兩端,猛拉繩索想要讓他摔下去。我問他當年在學校割雜草、掃廁所的事,他則說這些經歷教會他努力工作的價值。「當然如果你當時問我,我可能會給你不同的答案」,他說。2020年,黃仁勳受邀在線上為歐奈達中學畢業典禮致詞,他在言談中說道,在歐奈達上學是他人生的一大幸事。 (改寫自天下文化《黃仁勳傳》第一章〈橋〉) |

說明:

傳記作者紀錄AI 巨頭輝達(NVIDIA)公司創辦人黃仁勳(Jensen Huang),在美國歐奈達中小學經歷的點滴過往。現在,請你展現「換我心為他心」的書寫能力,以「我的私密日記」為題,寫作設定請二選一,創作500字以上,情境勾勒得宜的作品一篇:

【情境一】:1973至1974年, 你是10至11歲的黃仁勳,身處歐奈達中小學的某個夜晚。

【情境二】:2020年,你是57歲的黃仁勳,曾於2019返歐奈達中學捐贈教學樓,今天在母校線上畢業典禮致詞後的夜晚。

教學文章由中山女高 李明慈老師提供

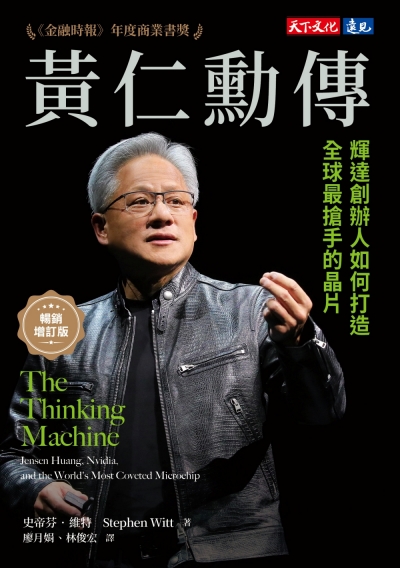

推薦文

《黃仁勳傳》(英文書名為 The Thinking Machine)是史帝芬.維特獲黃仁勳親自授權進行多次深度訪談,並採訪一百多名前任與現任輝達(Nvidia)員工寫成的傳記(P.135)。本書值得推薦的原因是:一則可以認識這位融合了東方紀律與西方冒險精神的公司領導者,二則從中可以了解他的商業智慧,三則是能明白引爆新工業革命的AI先驅如何誕生。作者更認為:沒有黃仁勳, AI的發展將延遲十年。

誰是黃仁勳?

黃仁勳是台灣出生、頗受推崇的矽谷科技公司執行長。1993年,黃仁勳與二位友人在矽谷創立輝達(Nvidia),擔任執行長。公司最初設計電玩遊戲用晶片,1990年代後期,為提升《雷神之鎚》(Quake)系列遊戲的算繪效果,輝達調整了處理器的電路架構,以便同時解決多個問題,這就是所謂的「平行運算」(parallel computing)。2000年代初期,輝達發現他們為電玩遊戲設計的晶片,可搖身一變成為低成本超級電腦。2012年,加拿大多倫多有幾位被視為離經叛道的研究人員,在生物大腦的啟發之下,利用輝達的遊戲硬體訓練一種叫作「神經網路」(neural network)的特殊軟體。這項突破在電腦科學界掀起革命巨浪,黃仁勳迅速抓住這個機會。不久,輝達就成為全球AI硬體的主要供應商。輝達躋身全球市值最高的公司之一,與蘋果匹敵,黃仁勳也成為科技業任期最長的執行長。

無法被複製的個人特質:從邊緣移民到AI巨頭

1963 年出生於台北的黃仁勳,十歲前被送往美國肯塔基州寄宿學校。曾被同學辱罵並面臨霸凌,他學會了結盟與對抗,鍛鍊了將歧視轉化為內在韌性的能力。高中時在高壓的丹尼餐廳打工,努力從洗碗工成為服務生。面對餐廳尖峰時刻的混亂,學會了在混亂中保持冷靜,他曾說:「當世界崩塌時。我的心跳反而變慢。」

黃仁勳奮發向上、直率熱情、不肯認輸。儘管他在美國生活超過五十年,「你永遠都是個移民」,他接受作者訪談時這麼說,在內心深處,他還是認為自己是臺灣人。

透過貼身採訪黃仁勳,作者發現他有一些不易模仿的個人特質。例如他有超人般的學習能力,15 歲才開始接觸桌球,在沒有任何背景的情況下,短短數月內就成為美國國家級選手。後來當輝達失去行銷長時,黃仁勳決定自己接手,用一個週末消化 15 本行銷學著作,迅速掌握核心概念,至今仍親自主導公司的行銷策略。

其次是追求卓越的性格及高工作強度的耐受力。他一天至少工作 12 小時,對細節要求極嚴,一週 6 天,而且持續 40 年,常人難以企及。

此外,還有逆勢而生的勇氣及運氣。輝達曾多次面臨破產,書中寫道,黃仁勳常對員工說:「現在仍是 1993 年(輝達創辦年份)」,以此提醒自己記得輝達一路走來曾遇到的難關。「若在黃仁勳失敗的平行宇宙裡,他會做什麼?」作者認為,他仍會是一名傑出的電腦科學家,在申請先進微晶片的專利。因為黃仁勳不僅是執行長,電機系畢業的他還是卓越的工程師,對技術的掌握程度不亞於公司中的任何人。但要公司要從困境中脫穎而出,關鍵時刻的運氣也不可或缺,這是無法計畫或複製的。

黃仁勳的商業哲學

黃仁勳帶領輝達,可有什麼特殊的商業哲學? 首先是「零億美元市場」(Zero Billion Dollar Market)。作者解釋,黃仁勳專注在小型市場、邊緣客戶,如量子物理學家和研究機構,可能只有五百至一千名潛在用戶,卻需投入數十億美元來開發技術。黃仁勳認為就算眼前沒有大量獲利,未來卻會成為關鍵。後來多位諾貝爾物理學得主得益於輝達的產品,當市場發展起來後,輝達已經是不可或缺的關鍵供應商。

其次是光速(Speed of Light)原則(書中又譯為光速排程法P.160)。黃仁勳要求員工確定某項工作,在理想狀況下最快可完成時間,然後倒推現實可完成的速度,並努力逼近「光速」。作者認為,這讓輝達不再關注競爭對手的速度,而專注在自身極限突破。這使輝達能夠像時尚產業一樣快速創新,有春季和秋季兩個產品發布周期,遠快於其他晶片公司。

第三是從「第一原則」(First Principle)思考。黃仁勳在面對質疑時,堅持從基本原理分析問題:找出自己認為最佳的方向,然後堅定追求,不受市場短期反應影響。半導體技術遇到瓶頸時,他從第一原則分析出平行運算在圖形領域存在無限潛力,因而提前投入研發,即使華爾街投資者長期不看好,他仍堅持了十年,最終成為AI時代不可或缺的核心技術提供者。

第四是「一生一次的機會(O.I.A.L.O.)」(第12章,P.204)。「Once In A Lifetime Opportunity」是黃仁勳決策的終極指南;當發現重大機會,便立即行動,無懼放棄已有的成功。當 AI 技術展現潛力時,他在一個週末內將輝達從顯卡公司轉型為 AI 公司,儘管當時 AI 硬體市場尚不存在。輝達從數度瀕臨破產的電玩硬體製造公司,搖身成為全球最大的AI晶片供應商,有人羨慕,有人嫉妒,也有人說純粹是他們好運,黃仁勳則表示:「運氣,但有遠見作為基礎。」

由於作者採訪人數眾多,本書分為上下兩部。第一部〈前景迷茫〉,敘述1973至2013的黃仁勳及公司成長史,但每一章節不只著眼黃仁勳,會以那個時刻相關人物的角度切入事件。第二部〈一生一次的機會〉,談到2013至2024輝達轉型為 AI 公司的大爆發。特別的是,作者史蒂芬‧維特對AI抱持質疑的態度,所以第22章〈AI恐懼〉有不少思辨,這與黃仁勳對AI的樂觀不同,同學可參照思考。

或許成功無法複製,但從科技誕生,生命故事的角度而言,本書頗值得一讀,最後,回歸黃仁勳,書中未收錄這段他2024年在加州理工學院對畢業生的致詞:

我希望你能將挫折視為新的機遇。你的痛苦和折磨會增強你的性格、你的韌性和敏捷性,他們是終極的超能力。在我最看重、關於我的能力的所有方面,智力並不是最重要的。我忍受痛苦和折磨的能力,我在很長一段時間內從事某件事的能力,我處理挫折和看到即將到來的機會的能力,我認為這是我的超能力。

「將挫折視為新的機遇」,「智力並不是最重要的」,黃仁勳的人生體悟,值得我們深思。